Vous avez dit « caisse large » et « quai haut » ? En motorisation répartie et à un seul niveau ? Et vous souhaitez vraiment qu’il roule sur une voie posée sur dalle ? Pas de chance : le meilleur train à grande vitesse du monde est à motorisation concentrée, et à deux niveaux. Certes, il ne saurait offrir de caisses très larges (charge à l’essieu oblige !), et il n’est pas vraiment adapté aux quais hauts. Mais c’est notre TGV Duplex, avec lequel vous n’aurez d’ailleurs nul besoin d’une voie sur dalle, puisque, à la différence de ses concurrents allemands, il n’a jamais provoqué le moindre envol de ballast… J’allais oublier : il aura toujours une longueur d’avance car c’est un train « ar-ti-cu-lé ». Ah ! vous n’en voulez pas ?

A dessein caricaturée, cette posture aurait néanmoins pu s’apparenter à celle des Français, il y a seulement quelques années. A décharge pour eux, point n’est facile d’assumer un leadership historico-technologique. Exprimés en km/h, 515.3 ou 578.4 sont des chiffres qui imposent d’abord le respect. Surtout si l’on songe que le dernier record en date, sur la ligne à grande vitesse Est-européenne, était surtout bridé par la tension mécanique de la caténaire et le souci omniprésent de ne rien casser qui puisse risquer de retarder la mise en service commerciale toute proche. Dans l’absolu, la rame du record, telle qu’elle avait été conditionnée, aurait sans doute pu friser le seuil des 600 km/h…

Mais il n’est jamais gagné de s’élancer le premier pour faire la course en tête. Car si le mérite d’avoir lancé en 1964 les fameux « bullet trains », ancêtres des Shinkansen, revient indubitablement aux Japonais, force est cependant de constater que ce sont les Français qui ont tracé, les premiers, les chemins canoniques de la grande vitesse ferroviaire moderne. Sans aucun doute « boosté » par le record de 1955, dans les Landes, à 331 km/h, puis par l’expérience en service commercial à 200 km/h sur les trains rapides à supplément Capitole et Aquitaine du Sud-Ouest, la SNCF a eu le trait de génie de vouloir son TGV à la fois très rapide (260 km/h à compter du premier jour) et destiné à tous. Autrement dit, tout le contraire d’un train de luxe prioritairement réservé à des privilégiés…

Dès la définition du prototype à turbine à gaz TGV 001, le choix s’est orienté vers le concept de train articulé. Rouler très vite impliquait de pouvoir installer à bord beaucoup de puissance (elle croît comme le cube de la vitesse !), aussi cherchait-on à diminuer la consommation énergétique. Or la rame articulée a déjà le bon goût de réduire tout à la fois la part de la résistance à l’avancement due au roulement (puisqu’il y a moins d’essieux pour une même longueur de rame), et celle inhérente à l’aérodynamisme (les caisses peuvent être surbaissées entre les bogies, d’où leur moindre hauteur et un maître-couple plus favorable). Et cette dernière réduction est d’autant plus significative que la résistance aérodynamique varie justement avec le carré de la vitesse. Autres avantages, ce concept abaissait le centre de gravité du train et améliorait aussi le confort acoustique, car il permettait d’éloigner les voyageurs des roues, autrement dit de les préserver de l’une des principales sources de bruits comme de vibrations.

Quand en septembre 1981 la première génération de TGV s’élance en service commercial sur la ligne Paris-Sud-Est, le succès, tant technique qu’économique, est immédiatement au rendez-vous. On se plaît alors à souligner qu’à 260 km/h, entre Paris et Lyon, la consommation rapportée au voyageur transporté n’excède pas celle d’un Solex ! Depuis, le célèbre vélomoteur a pris ses quartiers au musée, tandis qu’un nouvel intérêt insoupçonné du concept articulé se révélait incidemment lors d’un déraillement. C’était à Mâcon, à la suite de la défaillance d’un tiroir anti-enrayeur, qui au demeurant n’aurait plus pareille conséquence aujourd’hui. La rame avait conservé son intégrité, la rotation d’une remorque par rapport à l’autre selon l’axe de la voie se trouvant naturellement contrariée par les anneaux d’articulation. La démonstration se renouvellera sur le TGV Nord à la suite de l’effondrement, sous la plateforme, d’une ancienne galerie oubliée, vestige de la première guerre mondiale…

L’optimisation suprême intervient sans doute avec le Duplex. Grâce au talent de deux ingénieurs d’exception, François Lacôte et Louis-Marie Cléon, alors tous deux à la SNCF, un TGV à deux niveaux peut finalement voir le jour. En termes de gestion de l’espace, l’architecture de train articulé se marie à merveille avec une formule à deux niveaux : le positionnement des bogies au droit des intercaisses, qui permet de surbaisser les remorques sur l’essentiel de leur longueur, minore la place perdue, si bien que le gabarit relativement restrictif du réseau français se trouve ainsi pleinement mis à profit. Le Duplex fait donc figure de porteur « grande vitesse, hypercapacitif », parfaitement adapté à la typologie de dessertes avec prolongements sur un réseau classique au gabarit contraint…

Le grand challenge du Duplex était, bien sûr, le respect du bilan de masse. Le défi ne put être relevé qu’à la suite d’une incroyable « chasse aux kilos », la définition de sièges révolutionnaires ou encore le recours à des planchers « nid-d’abeilles », en s’inspirant, pour l’une des premières fois, de techniques issues du monde aéronautique. Il fallait impérativement ne pas dépasser la très fameuse charge à l’essieu de 17 t, fixée dès l’origine par les Français pour tous leurs TGV et autres trains à grande vitesse qui viendraient à circuler sur leurs infrastructures. Cette limite, atteinte sur les TGV à un seul niveau, non dépassée sur ceux à deux niveaux, et que ne pouvaient honorer les Allemands sur leurs deux premières générations d’ICE avec des valeurs supérieures à 19 t sur les motrices, trouvait tout son sens dans la perspective française de rouler très vite, autrement dit à 300, puis à 320 km/h. Comme l’on sait, l’accélération transversale en courbe varie comme le carré de la vitesse, et il en va donc de même avec les efforts transversaux exercés sur la voie (efforts de ripage), qui sont par ailleurs directement proportionnels aux masses mises en jeu. Les Japonais, avec une forte culture du « métrique anglais » (1 067 mm) pour leur réseau classique, et en butte à des phénomènes de ravinement des plateformes dus aux typhons et autres tremblements de terre, ont toujours été naturellement portés vers la recherche de très faibles charges à l’essieu. C’est pourquoi, même si l’opérateur JR East a bien construit, dans les années 90, un prototype dit « Star 21 » intégrant des bogies moteurs articulés et motorisés (à l’époque une première mondiale !), les Japonais n’en sont pas moins toujours restés fidèles au concept classique de voitures reposant chacune sur deux essieux pour leurs Shinkansen. Selon les mêmes motivations, ils se sont orientés d’emblée vers la motorisation répartie (d’où d’ailleurs le premier bogie d’articulation motorisé apparu sur Star 21), afin de contourner l’écueil de charges à l’essieu trop élevées pour leurs infrastructures avec des motrices stricto sensu. Mais assez étrangement, le critère moins restrictif des 17 t qu’ont su à juste titre imposer très tôt les Français, et qui fit désormais force de loi sur le réseau à grande vitesse européen, est peut-être en passe de se révéler insuffisant. L’usure apparemment rapide des infrastructures de la ligne à grande vitesse Est-européenne (qui sont les premières à être parcourues à 320 km/h) peut avoir de multiples origines, mais il n’en demeure pas moins vrai que la circulation, à ces vitesses, d’un matériel de plus faible charge à l’essieu contribuerait encore à la diminuer, d’autant que ces phénomènes sont tout sauf linéaires…

La conception du Duplex, avant-dernière génération de trains à grande vitesse français avec motorisation concentrée (si l’on considère que les motrices POS en constituent la dernière), aura curieusement coïncidé avec la charnière de deux époques : celle, bien révolue, où la SNCF avait coutume de formuler, parfois de A à Z, les solutions techniques à mettre en œuvre dans ses matériels roulants qu’elle donnait ensuite à construire, et celle, totalement actuelle, où la société nationale doit se contenter de rédiger des spécifications fonctionnelles à partir desquelles les constructeurs eux-mêmes définissent lesdites solutions devant répondre au cahier des charges. L’Europe est passée par là : autres temps, autres mœurs…

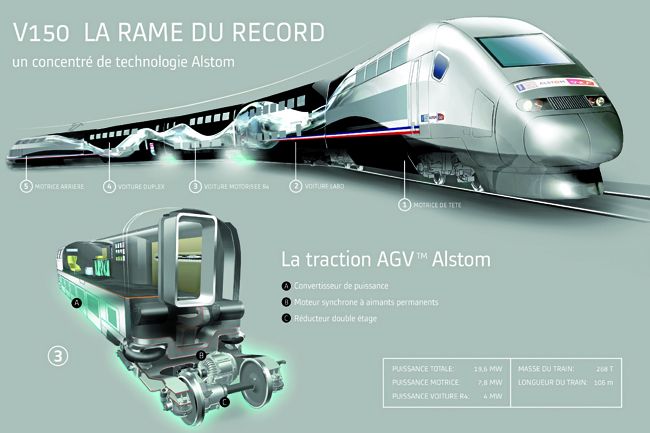

Si Alstom s’est donc impliqué, en parallèle et d’une manière jusqu’alors inaccoutumée, dans sa conception, le Duplex reste néanmoins un vrai produit « made in SNCF », et en l’occurrence ce sera le dernier. La formule « train à grande vitesse et à deux niveaux » n’étant visiblement pas encore prisée à l’étranger, le constructeur a donc développé, sur fonds propres, l’AGV. Ce nouveau concept de rame à un seul niveau résulte du mariage totalement inédit de deux technologies : l’architecture de rame articulée (un acquis des générations précédentes de TGV qui distingue les trains à grande vitesse français de tous leurs concurrents), et la motorisation répartie.

Déjà mise en œuvre sur les Shinkansen japonais et l’ICE 3 allemand, la motorisation répartie saupoudre moteurs de traction et électronique de puissance tout au long de la rame, sous les voitures, au lieu de les « concentrer » à l’intérieur des deux motrices d’extrémité. Cette formule issue d’une miniaturisation des composants redonne ainsi toute la longueur du train aux seuls voyageurs. Sans pénaliser la capacité unitaire, ce train pourrait donc se composer de plusieurs rames courtes, acheminées ensemble jusqu’à une gare de bifurcation pour ensuite continuer séparément leur parcours vers des terminus différents. Sur l’AGV, le constructeur a motorisé les bogies d’articulation grâce à son nouveau moteur synchrone à aimants permanents. Conçu pour une puissance nominale de 720 kW, ce moteur ne pèse que 740 kg et offre donc, de très loin, la plus forte « puissance massique » : environ 1 kW/kg, contre 0,6 à 0,7 kW/kg pour le moteur asynchrone du TGV POS Est-européen ! On a fait développer à ce moteur 1 MW lors du record du monde ! Grâce à sa légèreté et à sa compacité, on a pu le « descendre » dans le bogie de l’AGV sans nuire au comportement dynamique de l’ensemble, supprimant ainsi la délicate transmission « tripode » autrefois nécessaire pour que les moteurs de TGV, suspendus sous caisse, viennent entraîner les essieux. Avec seulement six bogies moteurs sur un AGV de 200 m (soit douze moteurs), la puissance installée sera largement suffisante pour rouler en service commercial à 360 km/h. D’autant que l’AGV est de 60 à 70 t plus léger que ses concurrents, ne comportant que douze bogies au lieu de seize, ce qui diminue de surcroît la fatigue de la voie. Avec le travail mené sur la forme du nez et les césures entre voitures, sa résistance à l’avancement chute de 10 à 20 % par rapport à ses concurrents, réduisant la consommation d’énergie d’au moins 15 % ! Reste seulement à espérer que les « terres rares » nécessaires à la fabrication des moteurs à aimants permanents ne viennent pas à flamber un jour sur le marché…

A la demande de la SNCF, Alstom prépare aujourd’hui un AGV Duplex dont on peut raisonnablement penser qu’il va faire grand bruit. Ce nouveau défi, qui semble en bonne voie d’être relevé, montre à quel point le leadership technique sur la construction de matériel ferroviaire à grande vitesse demeure bien français. Pour autant, l’AGV n’est peut-être pas le produit universel auquel on aurait été en droit de s’attendre, même s’il satisfait pleinement aux STI (spécifications techniques d’interopérabilité) et dispose d’une chaîne de traction idéalement adaptée à certaines versions polycourant, dont celle avec le 3 kV : bien vu pour l’opérateur italien NTV ! L’architecture articulée élargie à la totalité de la rame (à l’image du prototype TGV 001) et la diminution significative du nombre d’essieux qui en résulte (24 au lieu de 32 sur un train classique !) compliquent le respect du bilan de masse. Du coup, le montage d’un système de freinage à courants de Foucault s’avère impossible, surtout avec le bogie tel qu’il a été conçu. Or ce système, qui équipe les ICE 3 venant en France, a été jusqu’ici imposé par les Allemands pour circuler sur leur propre réseau à V max, même si la démonstration de son caractère « de sécurité » ne semblerait pas avoir été établie. Autre difficulté de même origine, la réalisation d’un transformateur pour le 15 kV 16,7 Hz ne pourrait s’envisager qu’en recourant à des composants très onéreux. Actuellement, l’AGV ne saurait donc avoir quelque chance de s’imposer dans le parc d’un opérateur qui voudrait pouvoir rouler en Allemagne…

L’« articulé attitude » est une posture qu’à l’étranger, souvent, on s’explique difficilement. Peut-être à cause de la culture pendulaire qui, chez certains, a été une étape, ou demeure même une composante de leur approche de la grande vitesse. Or la pendulation requiert les plus faibles charges à l’essieu possibles car, comme l’on sait, si elle permet d’annuler en courbe la composante tangentielle au plancher de la résultante entre accélération transversale et gravité, elle n’a bien évidemment aucun effet sur cette même accélération transversale au niveau de la voie, d’où le risque de ripage et la nécessité de s’en préserver. De surcroît, pendulation et articulation ne font pas forcément très bon ménage car la différence des angles d’inclinaison d’une caisse à la suivante, en entrée de courbe, serait forcément limitée par la nécessité de ne pas décharger de manière significative l’une ou l’autre des roues de leur bogie commun…

L’affaire des envols de ballast provoqués par l’ICE 3, si elle a pu jeter l’opprobre sur la voie ballastée, n’en éclaire pas moins un aspect très intéressant de l’architecture articulée qui n’a pourtant pas vraiment été souligné. Dans une rame composée de voitures reposant classiquement sur bogies, ceux-ci ne sont pas uniformément répartis. En particulier, les bogies situés de part et d’autre des attelages se retrouvent très voisins. Or ces groupes de deux bogies ont un effet particulièrement défavorable sur l’aérodynamique du train. De plus, l’architecture classique se traduit par d’importantes césures intercaisses qui génèrent des écoulements turbulents et autres phénomènes tourbillonnaires. Pour éviter les envols de ballast qui en résultaient, il a donc fallu installer des déflecteurs aux césures des ICE 3 circulant sur voie ballastée, tout en carénant leurs dessous de caisses afin que d’éventuelles projections résiduelles ne risquent d’endommager les équipements. Résolvant le problème, ces dispositions constructives ne peuvent néanmoins pallier l’inconvénient aérodynamique que représenteront toujours ces successions de deux bogies groupés, alors qu’a contrario les anneaux d’intercirculation d’une rame articulée, surtout quand on les habille de bavettes caoutchouc dans le plan des faces latérales, représentent de très loin la solution optimale. Mais quelle pertinence y a-t-il à proposer la solution technique la plus optimisée si elle n’est pas d’emblée reconnue comme telle par le marché ?

Enfin, le train à grande vitesse « à la française » paraît encore souffrir d’un autre trait de sa personnalité, là encore assez directement issu de son architecture articulée. Chacune de ses caisses ne dispose, en effet, que d’une porte d’accès par face latérale, contre deux sur les solutions classiques de ses concurrents. Même s’il convient de relativiser cet inconvénient (car les caisses de TGV sont plus courtes que les voitures classiques), il n’en demeure pas moins vrai que la rapidité des échanges de voyageurs aux arrêts intermédiaires est souvent vécue comme primordiale par certains clients étrangers, en l’occurrence ceux qui veulent du quai haut pour les mêmes raisons. Le TGV, parfaitement adapté aux missions pour lesquelles il avait été conçu à l’origine, avec de longs parcours sans arrêt sur les lignes à grande vitesse, semblerait donc moins naturellement « chez lui » dès lors qu’il s’agit plutôt de cabotage…

Que le Duplex ne soit pas le produit « export » par excellence semble aujourd’hui une affaire entendue. Le credo « caisse large, quai haut », très en vogue sur certains marchés asiatiques, ne favorise pas non plus le choix du train articulé. Dans la mouvance actuelle, tout semble se passer comme si notre hégémonie technique était soudainement tombée en disgrâce. Prenons garde, néanmoins, de ne pas jeter l’AGV nouveau-né avec l’eau du bain…

Philippe HERISSE