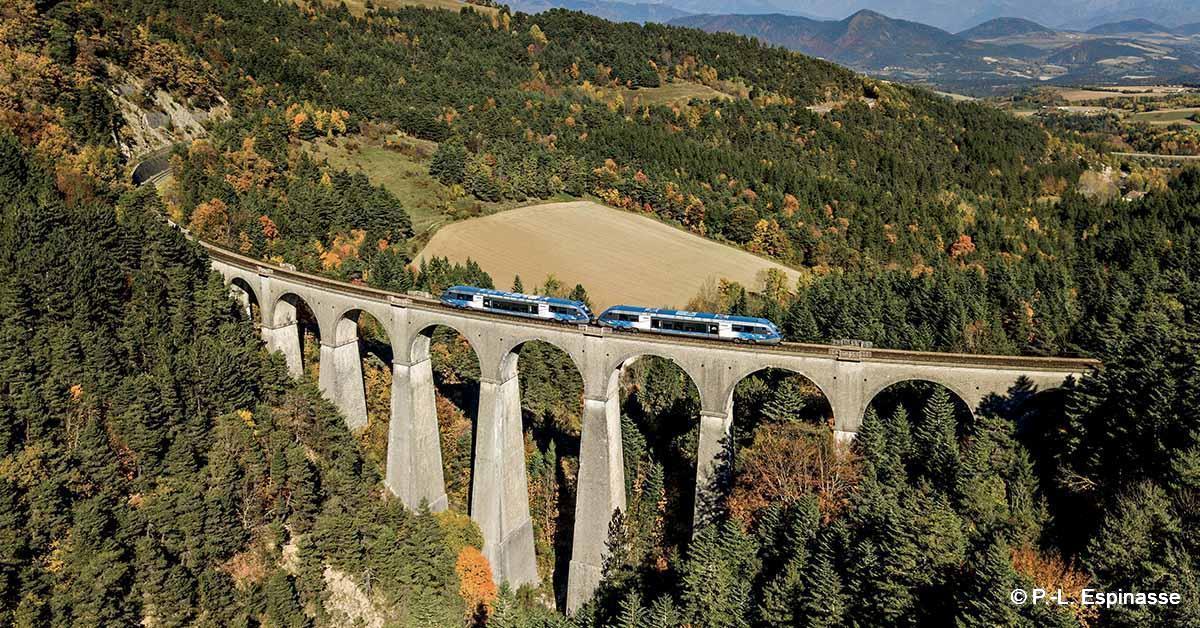

Le développement des voies ferrées s’est accompagné d’une multiplication des viaducs en France. Nombre d’entre eux ont connu des dommages ou la destruction, d’autres sont tombés dans l’oubli suite aux fermetures de lignes. La progression des trafics et le développement des lignes nouvelles ont été assortis d’adaptations ou de constructions. Nous répertorions ici les viaducs de plus de 150 m émaillant le réseau ferré.

Dans la terminologie technique des grands réseaux l’appellation viaduc s’applique aux ouvrages d’art d’une longueur de 50 m minimum comportant soit une succession d’arches pour ceux construits en maçonnerie de pierres ou de plusieurs travées de styles variables pour ceux faisant appel aux constructions métalliques quelquefois très hardies, en faisant de véritables monuments. Dans les deux cas ils franchissent à des hauteurs variables des cours d’eau en plaine et dans les vallées, ainsi que des dépressions en zone montagneuse, voire des quartiers au cœur des villes. Toutefois la désignation « ponts » a été aussi parallèlement appliquée à ceux d’amplitudes diverses franchissant à faible hauteur des rivières ou des routes (la liste des principaux ouvrages de ce type figure en pages 58-59). Le premier viaduc majeur mis en service en France a été le viaduc de Meudon-Val-Fleury le 3 septembre 1840 sur la ligne de Paris-Montparnasse à Versailles-Chantiers, long de 145 m, haut de 32 m avec deux étages d’arcades. Si l’apparition des viaducs au milieu du XIXe siècle a suivi la rapide progression des voies ferrées dans l’Hexagone, leur nombre a prodigieusement augmenté tandis que les méthodes évolutives de construction profitaient de l’emploi du béton armé. Avec la progression des trafics certains ont été élargis avec voies supplémentaires. Dans leur ensemble nombre d’entre eux ont été victimes des conflits engageant la France, d’abord en 1870 de façon modérée, puis pendant la Grande Guerre notamment dans l’Est et le Nord, et enfin très sévèrement pendant la période 1939-1945 où ils ont été la cible des multiples bombardements et des destructions de l’ennemi en retraite. Leur reconstruction, abandonnée pour certains, jugée sans intérêt pour l’exploitation, n’a pas toujours été réalisée à l’identique.